オープンキャンパス2015

2015年7月19日(日)と8月2日(日)にオープンキャンパスが2回開催されました。

システム工学群それぞれが催したプログラムを紹介します。

<システム工学群説明会>

<システム工学群説明会>

システム工学群では、工業技術の基盤となる機械、航空宇宙、電子・光、建築・土木、およびエネルギーの5分野すべてにまたがる基礎を身につけた後、専門性を深く追求することで、幅広い視野と深い専門性を併せ持った技術者が育つことをめざします。

システム学群長から細かな説明がされました。高校生と保護者、皆様は真剣に耳を傾けていました。

システム学群長から細かな説明がされました。高校生と保護者、皆様は真剣に耳を傾けていました。

<君のパワーは何ワット?人力発電は再生可能エネルギーか?>

<君のパワーは何ワット?人力発電は再生可能エネルギーか?>持続可能な社会で期待される新エネルギー、究極のクリーンエネルギーは人力?

自転車を漕いで発電パワーを競います。汗をいっぱいかいて漕いでいました。

<航空工学特別講義(講義+風洞実験)>

<航空工学特別講義(講義+風洞実験)>講義では、飛行機の翼に揚力(機体を浮かせる力)が働く原理を航空力学および流体力学に基づいて解説しています。また、風洞に設置された翼の周りの気流の可視化実験や参加者が実際に翼を持って風洞内に入ることによる揚力の体験実験を行います。

飛行機以外にジェットエンジンの開発やトラックの空気抵抗低減装置の開発の研究もしています。

<光通信の原理〜LEDの光に音声信号をのせてみよう!〜>

<光通信の原理〜LEDの光に音声信号をのせてみよう!〜>光に情報を入れて音楽をスピーカーから流す体験授業です。参加者の皆さんは真剣に話を聞いていました。

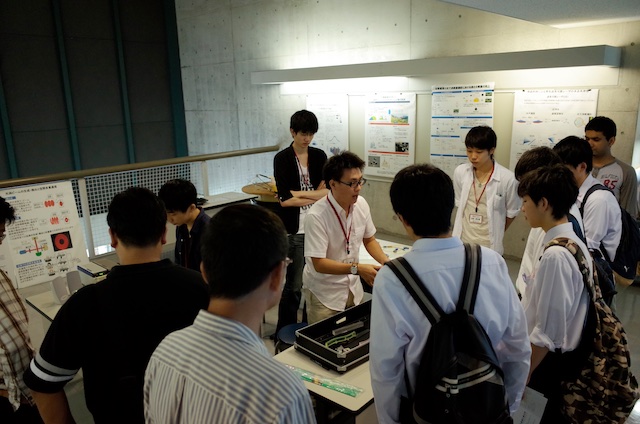

<未来を切り拓く夢の光制御技術〜透明マントのつくり方〜>

<未来を切り拓く夢の光制御技術〜透明マントのつくり方〜>見えるはずの物が見えなくなってしまう不思議を教えていました。その他、セロハンを何枚も重ね、偏光板を使って特定の光を出す方法や光ファイバーに情報を送り込んで音楽を再生する方法を紹介していました。

<機能性流体とその応用〜流体を使った新しい機械〜>

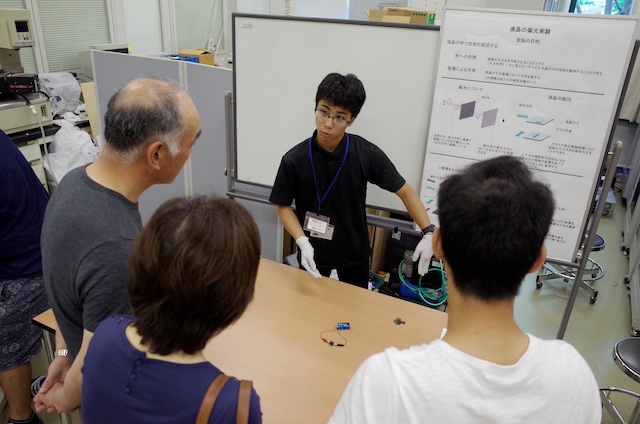

<機能性流体とその応用〜流体を使った新しい機械〜>役に立つ機能を持った様々な流体とその応用について紹介していました。特に液晶で作った超小型モータ(直径0.1mm)は必見!液晶を使った実験もしていました。

液晶とは液体と固体の間にある状態のもので、液晶の特性からアクチュエーターや高強度の製品の開発研究が紹介されていました。

<高齢社会を明るくする、健康増進ロボット・医療ロボット・福祉介護ロボット>

<高齢社会を明るくする、健康増進ロボット・医療ロボット・福祉介護ロボット>知能ロボティクス研究室では、少子化、高齢化社会問題の解決に貢献できるロボットの研究をしていました。試作ロボット達がご来訪をお出迎えしてくれます。災害で役立つ無方向性ロボットや、血流中の脳の酸素濃度を近赤外線で読み取るNIRS装置を使って動くロボット、全方向移動のリハビリができる歩行王(あるきんぐ)など体験していました。

<地域風景からの建築構想:21世紀型地域建築のこころみ>

<地域風景からの建築構想:21世紀型地域建築のこころみ>

身近な場所をじっくり見つめると、新たな建築空間創造の可能性がどんどん浮かんできます。

模型やパネルを展示していました。来訪者は熱心に見入っていました。

<地震と津波>

<地震と津波>

起震車で震度7を体験したのち、地震に関する体験授業を行っていました。東日本大震災の被害状況をビデオ映像を交えて紹介し、地震・津波被害から身を守り、地域の復旧・復興のためになすべきことを解説します。また、簡単な工作によって建物に「筋交」を取り付けることの有効性や、「固有周期」についても体験的に理解できるイベントでした。残念ながら起震車の体験は8/2のみでした。

みなさんご来場ありがとうございました。